La vita di chi si occupa di sistemi informatici, di architetture software, di tecnologie è continuamente segnata da problemi da risolvere, o come dicono gli ottimisti, da opportunità. Il detto per cui “La vita è come un libro di matematica, giri una pagina e c’è subito un problema”, si applica a diverse realtà lavorative, e al campo di cui mi occupo in particolar modo.

Quando ho iniziato a lavorare, la maggior parte dei problemi in cui mi imbattevo davano molta soddisfazione: analisi e creatività erano strumenti sufficienti per individuare una soluzione. Ed è stato così per molti anni, ma man mano che i sistemi informatici sono cresciuti e le sfide professionali sono diventate più complesse, le cose sono cambiate. Al punto che i classici approcci al problem solving in tanti casi non funzionano più.

La complessità della realtà digitale è cresciuta in modo esponenziale. Oggi viviamo in un mondo di ecosistemi distribuiti dove centinaia di microservizi interagiscono, dove l’intelligenza artificiale trasforma continuamente il nostro modo di lavorare, dove team distribuiti globalmente collaborano attraverso piattaforme digitali, dove ogni decisione tecnologica riverbera attraverso catene di dipendenze impossibili da prevedere completamente.

E in quest’epoca ho particolarmente rilevato come, al crescere della complessità della realtà, occorre affrontare i problemi in maniera radicalmente diversa. Quello che sembrava naturale diventa sempre meno appropriato di fronte a sistemi che si auto-modificano e si evolvono.

Per chi, nel suo piccolo, è cresciuto col metodo deduttivo delle letture di Sherlock Holmes, o col fascino del rasoio di Occam, o con il principio induttivo matematico, molti punti di riferimento non reggono più. La linearità causale su cui si fondavano questi approcci si scontra con la natura interconnessa e emergente dei sistemi moderni.

D’altronde anche la nostra società è diventata iperconnessa e non siamo più in grado di capire e analizzare alcuni fenomeni con gli strumenti tradizionali. Per farlo è necessario sviluppare nuove capacità e nuovi approcci, perché per risolvere un problema, oggi, non basta più essere esperti del dominio, non basta più avere capacità analitiche, non basta più avere capacità decisionali.

Serve saper navigare l’incertezza, saper collaborare in sistemi complessi, saper prendere decisioni con informazioni incomplete e in continua evoluzione. La realtà non è più lineare: è diventata una rete di feedback loops, effetti emergenti e interdipendenze che sfidano ogni tentativo di controllo deterministico.

Il Cynefin Framework

Mi sono imbattuto nel framework Cynefin (è un termine gallese, quindi si dovrebbe leggere più o meno “gunevin”) diversi annifa ed è stata per me una rivelazione. Non solo mi ha aiutato a comprendere la natura della complessità che stavo vivendo, ma mi ha offerto una mappa per orientarmi in territori che sembravano sempre più innavigabili. E più passa il tempo più lo trovo utile e attuale.

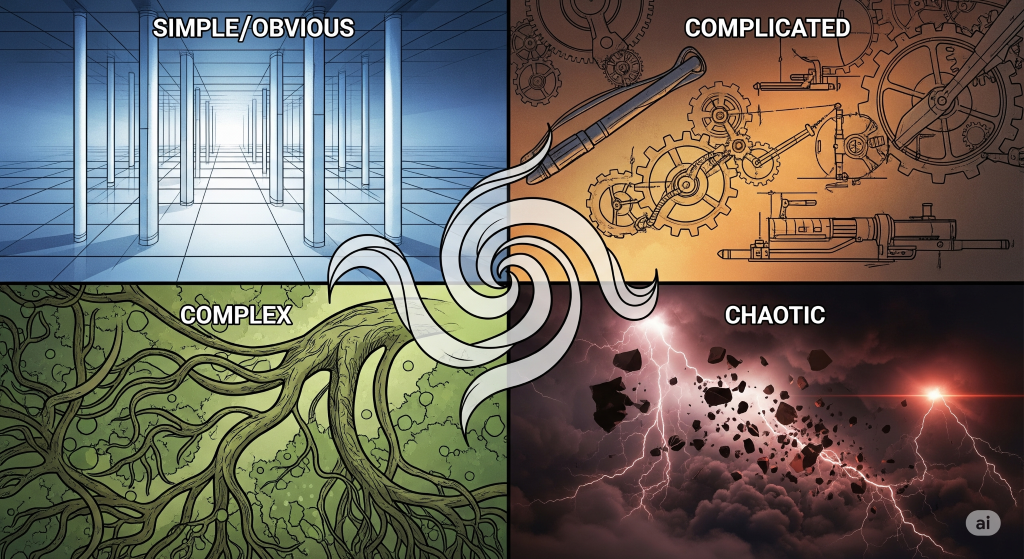

“Il Cynefin framework è un modello interpretativo dei diversi livelli di complessità dei sistemi; esso si basa sull’idea che tutti i sistemi all’interno dei quali abitualmente ci troviamo ad agire possono essere classificati in base a quanto è articolato il sistema interno e al tipo di ambiente in cui il sistema si trova, in un continuum che spazia dall’ordine al disordine; il Cynefin suddivide infatti il mondo in quattro contesti (o domini) di complessità: dal caso semplice al complicato al complesso al caotico.”

I quattro domini: riconoscere il territorio

Comprendere in quale dominio ci si trova non è solo un esercizio intellettuale, ma una necessità pratica. Ogni dominio richiede un approccio diverso, e applicare la strategia sbagliata può trasformare un problema gestibile in una crisi.

Dominio Semplice (Ovvio)

Sono i casi in cui causa ed effetto sono fortemente correlati e immediatamente evidenti. È il regno della certezza, dove si procede valutando la situazione, classificando il problema e agendo applicando delle best practice consolidate.

Come riconoscerlo: quando ci troviamo di fronte a situazioni che abbiamo già risolto molte volte nello stesso modo, dove esiste una procedura standard che funziona sempre, dove il risultato è prevedibile quasi al 100%.

Pensiamo al riavvio di un servizio che è crashato seguendo una procedura standard, all’applicazione di patch di sicurezza attraverso pipeline automatizzate, o alla configurazione di load balancer con parametri noti e testati. Qui l’approccio gerarchico delle organizzazioni conserva la sua efficacia: procedure chiare, escalation definite, tempi prevedibili.

La tentazione: credere che tutto possa essere ridotto a questo livello. La standardizzazione è potente, ma ha i suoi limiti.

Dominio Complicato

La relazione causa-effetto esiste ma non è immediatamente evidente. È necessaria expertise specifica per analizzare e scomporre il problema. È il regno degli esperti, dove il know-how specialistico fa la differenza.

Come riconoscerlo: quando serve competenza specifica che non tutti hanno, quando possiamo scomporre il problema in sottoproblemi indipendenti, quando con abbastanza analisi riusciamo a prevedere il risultato.

Qui troviamo l’ottimizzazione di query complesse su database distribuiti, la progettazione di architetture per gestire milioni di utenti, l’implementazione di strategie di disaster recovery multi-cloud. È il contesto dell’ingegneria tradizionale, dove il divide-et-impera mantiene la sua validità e dove investire in formazione ed expertise porta risultati tangibili.

L’approccio: analizzare accuratamente, consultare gli esperti, pianificare con cura, eseguire metodicamente.

Dominio Complesso

Qui cambia la natura stessa del problema. Complesso è ontologicamente diverso da complicato. Le equazioni del sistema non sono più lineari, il tutto non è più la somma delle parti, i processi non sono ripetibili e l’output del sistema diventa autoreferenziale.

Come riconoscerlo: quando le persone coinvolte reagiscono in modi imprevedibili, quando il sistema cambia mentre lo osserviamo, quando piccole modifiche hanno effetti sproporzionati, quando non riusciamo a replicare esattamente lo stesso risultato.

È il territorio delle culture organizzative durante trasformazioni digitali, delle dinamiche emergenti in piattaforme social, dell’adozione dell’intelligenza artificiale in processi consolidati. È come l’introduzione di ChatGPT nei workflow di sviluppo: ogni team reagisce diversamente, emergono pattern di uso che nessuno aveva previsto, si creano nuove dinamiche collaborative.

Un esempio che mi ha sempre colpito è quello dell’atleta durante una prova di resistenza: più spinge oltre la soglia aerobica, più produce acido lattico. Più acido lattico, più degrada la prestazione. Più cerca di compensare forzando, più peggiora in un circolo vizioso. Il sistema si autoinfluenza, l’output diventa input modificando le condizioni stesse.

L’approccio: sperimentare in piccolo, osservare gli effetti, adattarsi continuamente. Non cercare di controllare, ma di influenzare e navigare. Accettare che la soluzione emergerà dal processo, non dalla pianificazione.

Dominio Caotico

Incertezza massima. Siamo nel dominio dell’ignoto, dove non c’è tempo per analisi o esperimenti graduali.

Come riconoscerlo: quando la situazione cambia troppo velocemente per essere analizzata, quando non abbiamo tempo per raccogliere dati, quando dobbiamo agire immediatamente per evitare danni maggiori.

Qui troviamo i data breach massicci, i crash di sistemi critici durante eventi di picco, le crisi che richiedono decisioni immediate. È il dominio delle pandemie che costringono milioni di organizzazioni a cambiare da un giorno all’altro.

L’approccio: agire per stabilizzare la situazione, poi osservare gli effetti e rispondere. È il momento dell’azione intuitiva, della leadership che prende decisioni rapide con informazioni incomplete.

Il pericolo del disallineamento

La sfida più insidiosa non è la complessità in sé, ma il disallineamento tra la natura del problema e l’approccio che utilizziamo per risolverlo. È come tentare di suonare jazz seguendo uno spartito classico: gli strumenti ci sono, la competenza musicale anche, ma il paradigma è completamente inadeguato.

Ho osservato ripetutamente organizzazioni che si trovano nel dominio Complesso ma continuano ad applicare metodologie del dominio Complicato: tentano di “ingegnerizzare” l’adozione dell’intelligenza artificiale come se fosse un progetto tradizionale, gestiscono trasformazioni culturali con logiche di project management, affrontano l’emergenza di tecnologie dirompenti con processi burocratici consolidati.

Questo disallineamento non solo non risolve i problemi, ma spesso li amplifica, creando frustrazioni profonde e perdita di fiducia nelle proprie capacità organizzative.

Segnali di attenzione

Quando il Semplice diventa Complicato Se le procedure standard iniziano a fallire regolarmente, potrebbe essere che il contesto si sia evoluto. È tempo di investire in analisi più approfondite.

Quando il Complicato diventa Complesso

Se le soluzioni degli esperti non funzionano più come prima, se i piani dettagliati vengono continuamente sconvolti da fattori imprevisti, se le persone reagiscono in modi che contraddicono le analisi razionali, allora siamo scivolati nella complessità.

Quando il Complesso diventa Caotico Se anche gli esperimenti e l’adattamento continuo non bastano più, se il sistema è troppo instabile per permettere osservazioni significative, allora serve passare alla modalità di gestione della crisi.

Conclusioni: la mappa per navigare la complessità

Il Cynefin non è solo un modello interpretativo, ma una filosofia per affrontare la complessità contemporanea. Esso non dice come si risolve un problema, ma ci permette di capire dove siamo e come agire per cercare una soluzione.

Il Cynefin, nella sua elegante semplicità, ci offre qualcosa di prezioso: una mappa per territori che spesso sembrano inesplorati. Non ci dice dove andare, ma ci aiuta a capire dove siamo.

Solo riconoscendo il tipo di complessità che stiamo affrontando, possiamo scegliere gli strumenti concettuali e metodologici appropriati, senza la frustrazione di chi continua ad applicare soluzioni del passato a problemi del presente. Non è che abbiamo perso le nostre capacità: è che il territorio è cambiato e richiede nuove mappe per essere navigato.

La complessità non è il nemico da sconfiggere, ma il territorio da esplorare con curiosità, rispetto e gli strumenti giusti. In un mondo dove l’intelligenza artificiale, i sistemi distribuiti e le organizzazioni remote non sono anomalie da “sistemare” ma la nuova normalità da abitare, questa capacità di orientamento diventa forse la competenza più preziosa.

Il framework ci ricorda che la saggezza non sta nell’avere sempre la risposta giusta, ma nel saper fare le domande giuste al momento giusto. E soprattutto, nel riconoscere quando è il momento di cambiare domanda.

Lascia un commento